À quoi songeaient les deux cavaliers, une ballade romantique - Victor Hugo

Pour ce poème, sois bien attentif : c’est des Contemplations d’Hugo dont il s’agit, d’une œuvre au programme.

Le thème de l’année au bac sur Les Contemplations, c’est « Les Mémoires d'une âme ». Or le poème présent, c’est une longue conversation sur ce qu’est la mort, et qui conclut que c’est le repos éternel des âmes.

Ce poème, c’est un condensé de romantisme. Tout y passe ! Tu as la nature qui rentre en communion avec le poète, le poète qui s’interroge face au vertige de la mort et des mystères de l’univers. Le poète, c’est ce prophète, celui qui voit au-delà de ce que peuvent voir les gens normaux. Ici, pour Hugo, c’est même un passeur : il est celui qui entend les âmes dans l’au-delà.

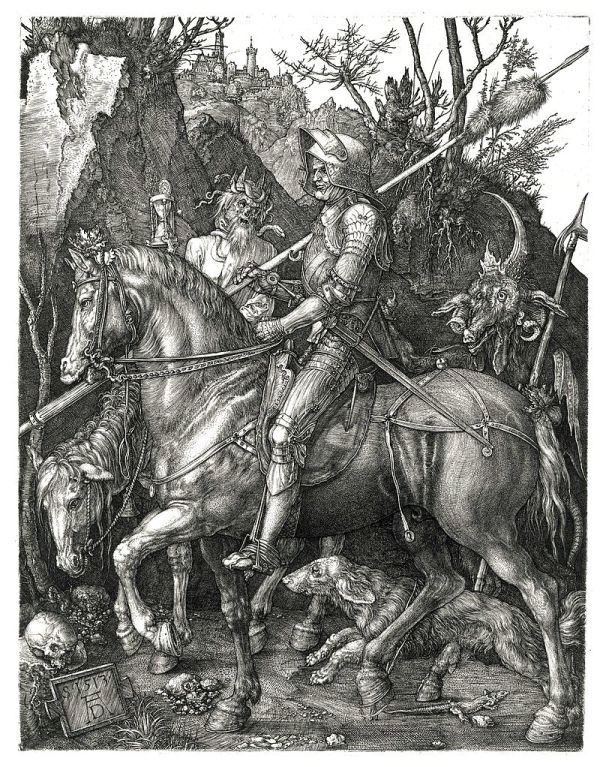

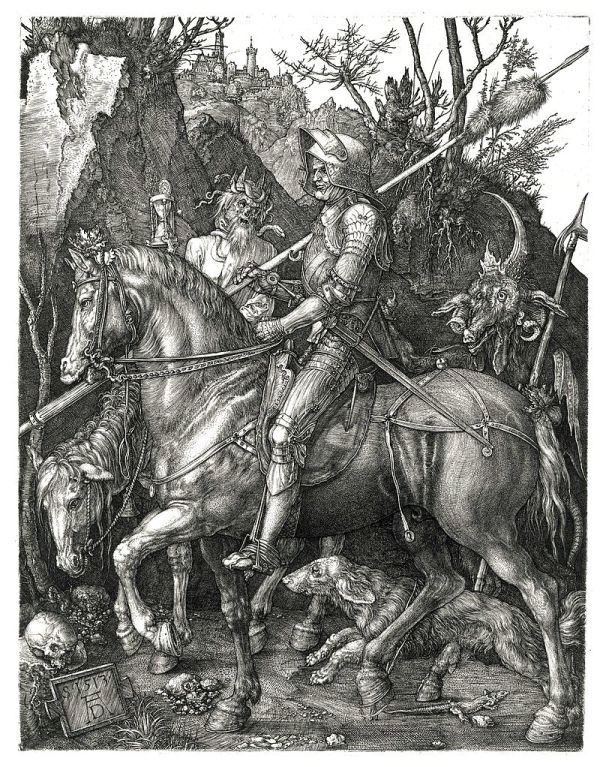

En petite intro, sache que le poème reprend une forme poétique médiévale très aimée chez les romantiques : la ballade. C’est une forme qui est née au Moyen-Âge et qui est tombée en désuétude avec l’arrivée du sonnet. Mais les romantiques surkiffent le Moyen-Âge, donc ils l’ont reprise. Chez eux il s'agit simplement de compositions lyriques de forme libre et d'inspiration souvent médiévale, merveilleuse et proches de la nature. D’ailleurs Hugo en a écrit plein dans ses Odes et Ballades.

Pour ce poème, sois bien attentif : c’est des Contemplations d’Hugo dont il s’agit, d’une œuvre au programme.

Le thème de l’année au bac sur Les Contemplations, c’est « Les Mémoires d'une âme ». Or le poème présent, c’est une longue conversation sur ce qu’est la mort, et qui conclut que c’est le repos éternel des âmes.

Ce poème, c’est un condensé de romantisme. Tout y passe ! Tu as la nature qui rentre en communion avec le poète, le poète qui s’interroge face au vertige de la mort et des mystères de l’univers. Le poète, c’est ce prophète, celui qui voit au-delà de ce que peuvent voir les gens normaux. Ici, pour Hugo, c’est même un passeur : il est celui qui entend les âmes dans l’au-delà.

En petite intro, sache que le poème reprend une forme poétique médiévale très aimée chez les romantiques : la ballade. C’est une forme qui est née au Moyen-Âge et qui est tombée en désuétude avec l’arrivée du sonnet. Mais les romantiques surkiffent le Moyen-Âge, donc ils l’ont reprise. Chez eux il s'agit simplement de compositions lyriques de forme libre et d'inspiration souvent médiévale, merveilleuse et proches de la nature. D’ailleurs Hugo en a écrit plein dans ses Odes et Ballades.

À quoi songeaient les deux cavaliers, une ballade romantique - Victor Hugo

La nuit était fort noire et la forêt très-sombre.

Hermann à mes côtés me paraissait une ombre.

Nos chevaux galopaient. A la garde de Dieu !

Les nuages du ciel ressemblaient à des marbres.

Les étoiles volaient dans les branches des arbres

Comme un essaim d'oiseaux de feu.

Je suis plein de regrets. Brisé par la souffrance,

L'esprit profond d'Hermann est vide d'espérance.

Je suis plein de regrets. Ô mes amours, dormez !

Or, tout en traversant ces solitudes vertes,

Hermann me dit : « Je songe aux tombes entr'ouvertes ; »

Et je lui dis : « Je pense aux tombeaux refermés. »

Lui regarde en avant : je regarde en arrière,

Nos chevaux galopaient à travers la clairière ;

Le vent nous apportait de lointains angelus; dit :

« Je songe à ceux que l'existence afflige,

A ceux qui sont, à ceux qui vivent. — Moi, lui dis-je,

Je pense à ceux qui ne sont plus ! »

Les fontaines chantaient. Que disaient les fontaines ?

Les chênes murmuraient. Que murmuraient les chênes ?

Les buissons chuchotaient comme d'anciens amis.

Hermann me dit : « Jamais les vivants ne sommeillent.

En ce moment, des yeux pleurent, d'autres yeux veillent. »

Et je lui dis : « Hélas! d'autres sont endormis ! »

Hermann reprit alors : « Le malheur, c'est la vie.

Les morts ne souffrent plus. Ils sont heureux ! j'envie

Leur fosse où l'herbe pousse, où s'effeuillent les bois.

Car la nuit les caresse avec ses douces flammes ;

Car le ciel rayonnant calme toutes les âmes

Dans tous les tombeaux à la fois ! »

Et je lui dis : « Tais-toi ! respect au noir mystère !

Les morts gisent couchés sous nos pieds dans la terre.

Les morts, ce sont les cœurs qui t'aimaient autrefois

C'est ton ange expiré ! c'est ton père et ta mère !

Ne les attristons point par l'ironie amère.

Comme à travers un rêve ils entendent nos voix. »

La nuit était fort noire et la forêt très-sombre.

Hermann à mes côtés me paraissait une ombre.

Nos chevaux galopaient. A la garde de Dieu !

Les nuages du ciel ressemblaient à des marbres.

Les étoiles volaient dans les branches des arbres

Comme un essaim d'oiseaux de feu.

Je suis plein de regrets. Brisé par la souffrance,

L'esprit profond d'Hermann est vide d'espérance.

Je suis plein de regrets. Ô mes amours, dormez !

Or, tout en traversant ces solitudes vertes,

Hermann me dit : « Je songe aux tombes entr'ouvertes ; »

Et je lui dis : « Je pense aux tombeaux refermés. »

Lui regarde en avant : je regarde en arrière,

Nos chevaux galopaient à travers la clairière ;

Le vent nous apportait de lointains angelus; dit :

« Je songe à ceux que l'existence afflige,

A ceux qui sont, à ceux qui vivent. — Moi, lui dis-je,

Je pense à ceux qui ne sont plus ! »

Les fontaines chantaient. Que disaient les fontaines ?

Les chênes murmuraient. Que murmuraient les chênes ?

Les buissons chuchotaient comme d'anciens amis.

Hermann me dit : « Jamais les vivants ne sommeillent.

En ce moment, des yeux pleurent, d'autres yeux veillent. »

Et je lui dis : « Hélas! d'autres sont endormis ! »

Hermann reprit alors : « Le malheur, c'est la vie.

Les morts ne souffrent plus. Ils sont heureux ! j'envie

Leur fosse où l'herbe pousse, où s'effeuillent les bois.

Car la nuit les caresse avec ses douces flammes ;

Car le ciel rayonnant calme toutes les âmes

Dans tous les tombeaux à la fois ! »

Et je lui dis : « Tais-toi ! respect au noir mystère !

Les morts gisent couchés sous nos pieds dans la terre.

Les morts, ce sont les cœurs qui t'aimaient autrefois

C'est ton ange expiré ! c'est ton père et ta mère !

Ne les attristons point par l'ironie amère.

Comme à travers un rêve ils entendent nos voix. »

À quoi songeaient les deux cavaliers, une ballade romantique - Victor Hugo

I. Introspection romantique du poète symbolisée par les deux cavaliers

1. Nature romantique

En arrière fond, attraction d'un paysage sublime aux tons romantiques.

Détail biographique : voyage d'Hugo du côté du Rhin en 40 (rédaction du manuscrit datant d'octobre 41) -ici, une description de la nature proprement romantique (à l'image d'un Goethe dans son poème Le Roi des Aulnes, par exemple) : une nature vierge -trace lointaine de la civilisation avec les « lointains angelus » ; caractère sublime par les comparaisons de la strophe 1 -les nuages font penser aux « marbres », typiques donc de l'art statuaire ; le point de vue en mouvement des cavaliers fait que les étoiles paraissent vivantes, animales -subjectivité de cette nature ; jeu de lumières qui accentue les contrastes (obscurité, marquée par les intensifs du v1 / blancheur des nuages ou feu des étoiles) : vision exaltée de la Nature. C’est un thème typique de la ballade, genre médiéval affectionné par les romantiques.

2. Le double du poète

Au travers du duo de cavaliers, une exploration introspective de la personnalité d'Hugo.

Qui est Hermann ? Contexte présentant deux cavaliers dans un paysage solitaire ; indices d'un lien fort entre les deux : le v2, avec comparaison avec « une ombre », renvoyant au sens figuré à l'obscurité ambiante, au sens propre à l'ombre du poète -son double mental ; strophe 2, connivence des deux esprits : cf. passage de l'imparfait de narration au présent, comme une projection introspective dans l'esprit du poète comme dans celui d'Hermann et enjambement du v7 et 8 -« brisé par la souffrance » se rapporte à « l'esprit d'Hermann » explicité au vers suivant seulement, d'où la confusion initiale qui le rapporte au sujet « je » -comme un trait d'union entre les deux ; état d'esprit d'Hermann, encadré par la répétition de celui du poète « je suis plein de regret » -une voix à l'intérieur de l'autre ?

3. Jeu de contraires

Ce duo du « je » lyrique et de son alter-ego met à jour les contradictions du poète.

Jeu constant de rythme binaire, accentué par la structure de l'alexandrin (césure classique), et d'opposition antithétique entre les deux personnages : en particulier v13 avec répétition, pronom intensif « lui » et divergence radicale des directions pour marquer la différence ; cf aussi couple v11 et 12, reprise des termes avec polyptote « tombes »/« tombeaux » et opposition « entr'ouvertes »/« refermés » ; plus généralement deux rapports divergents au temps -le poète se caractérise par le passé (« regrets », « arrière ») tandis qu'Hermann se tourne vers le futur (« espérance », « avant ») même si celui-ci paraît vide ; discordance des points de vue soulignée par le couple « je songe »/« je pense »

II. La Nature, troisième interlocuteur du débat entre les deux cavaliers

1. Paroles voilées

Plus encore expressivité de ce paysage qui rentre en communication avec le poète.

Gradation au fil du poème, de l'obscurité de la nature (cf. redoublement des qualificatifs au v1) à l'intuition d'un message indéchiffrable : d'abord « le vent », sujet du verbe « apportait », qui laisse entendre les « lointains angelus » -difficulté de perception sans doute ; enfin certitude de la strophe 4, avec jeu rythmique : triple personnification en tant que sujets d'expression, avec gradation du plus perceptible au moins perceptible (« chantaient », « murmuraient », « chuchotaient ») et questions pour les deux premiers vers (à partir de la césure) ou comparaison pour le 3e, « comme d'anciens amis » (certitude d'une sympathie de la part de la nature?) ; au dialogue intérieur s'ajoute une communication voilée avec les éléments et la nature toute entière.

2. Sombre mystère

D'où un message indéchiffrable qui touche aux plus sombres mystères de l'existence.

Thème du divin ou de l'occulte : d'emblée exclamation « A la garde de Dieu ! » : le poète confie son sort à Dieu ; présence divine aussi dans l'angélus apporté par le vent -au delà du son des cloches d'église, il s'agit d'une prière catholique, c'est à dire de la parole divine ; dans la comparaison du v21, peut-être le qualificatif « anciens » renvoient justement à l'idée des morts dont la parole survit au travers d'une nature obscure ; ainsi énonciation concurrente du message occulte de la Nature et de « l'ironie amère » d'Hermann dont la résolution est marquée par l'exclamation « Respect au noir mystère ! » de la dernière strophe (ici, le noir est aussi en lien avec l'obscurité ambiante).

3. L’opposition métaphysique

La question de l’existence est posée à travers les oppositions rationnelles des deux cavaliers.

Débat au discours direct, avec portée métaphysique et générale (collectifs « les vivants »/« les morts » ou singuliers abstraits « le malheur », « la vie »), emploi du présent de vérité générale, ton péremptoire avec inversion syntaxique (cf. v33, « Les morts, ce sont... »), connecteurs logiques (anaphore du « car ») ; pourtant au delà du ton réflexif, une violence sourde, un désordre émotionnel : déséquilibre de l'alexandrin (v17, déplacement de la césure entre les 8 premiers temps et les 4 derniers, renforcé par l'octosyllabe du v18 ; v22, 23, 24 -déplacement systématique de la césure) : au delà de l'échange d'idées, une mésentente foncière des deux voix se fait jour.

III. Une poésie funèbre et métaphysique : la question de la mort

1. La tentation matérialiste d’Hermann

Le dialogue intérieur, parasité par une nature mystérieuse, aboutit au dépassement de la position matérialiste

Position d'Hermann (symbole du progrès -tourné vers l'avenir) marquée par « l'ironie amère » : affirmation matérialiste (« ils ne souffrent plus »), insistance sur le cycle de la nature (chiasme du v27, entre période de pousse et automne avec perte des feuilles) ou le passage du temps (alternance nuit/jour : « douces flammes », étoiles et « ciel rayonnant » qui renvoie au soleil : ici « calment » est un euphémisme pour dire que le temps anéantit toute chose, y compris « les âmes » -négation de l'immortalité des âmes donc). Contexte du XIXème et du romantisme, déchiré entre les aspirations modernistes rationalistes et l'intuition du mystère sacré -entre Hermann et Hugo ?

2. Le poète, porte-voix de l'au-delà

Il s'agit alors de réaffirmer la vie des morts.

Triomphe de la parole des morts, au travers de la réaction du poète -exclamatives, impératifs et phrase nominale cinglante au v31 ; redéfinition de la situation des morts au v32 pour rendre leur présence plus palpable (insistance très lourde, avec pléonasme « gisent couchés » -gésir = être couché ; redoublement « sous nos pieds » + « dans la terre », comme un agacement devant l'évidence) ; puis identification des personnes derrière le collectif généralisant « les morts » -à la recherche d'un lien d'empathie : lien de parenté notamment (« ton ange expiré » : visiblement référence traumatique à Léopold Hugo, mort à 3 mois en 1823 -premier enfant...) ; d'où l'idée de « respect ».

3. Sommeil éternel de l’âme

Le poète devient donc le vigile, celui qui surveille et qui se souvient, entre monde des vivants et des morts.

Depuis le début du poème, il y a une assimilation constante de la mort et du sommeil : v9 en particulier, emphase lyrique de l'apostrophe marquée par l'interjection « O », la marque affective « mes amours » et l'impératif « dormez » -euphémisme bien entendu pour le repos éternel de la mort ; idem, marque d'empathie au v24 avec l'interjection « hélas ! » pour évoquer les morts comme des gens « endormis » ; surtout réclamation du silence, car en dépit du sommeil, les morts entendent « comme à travers un rêve ». Le poète est celui qui veille sur la paix des morts -d'où les marques d'empathie multipliées et la capacité d'écoute d'une nature occulte, comme le conclut le dernier vers du poème : « Comme à travers un rêve ils entendent nos voix ». (cf. goût d'Hugo pour le spiritisme, c'est à dire la communication avec les morts).

I. Introspection romantique du poète symbolisée par les deux cavaliers

1. Nature romantique

En arrière fond, attraction d'un paysage sublime aux tons romantiques.

Détail biographique : voyage d'Hugo du côté du Rhin en 40 (rédaction du manuscrit datant d'octobre 41) -ici, une description de la nature proprement romantique (à l'image d'un Goethe dans son poème Le Roi des Aulnes, par exemple) : une nature vierge -trace lointaine de la civilisation avec les « lointains angelus » ; caractère sublime par les comparaisons de la strophe 1 -les nuages font penser aux « marbres », typiques donc de l'art statuaire ; le point de vue en mouvement des cavaliers fait que les étoiles paraissent vivantes, animales -subjectivité de cette nature ; jeu de lumières qui accentue les contrastes (obscurité, marquée par les intensifs du v1 / blancheur des nuages ou feu des étoiles) : vision exaltée de la Nature. C’est un thème typique de la ballade, genre médiéval affectionné par les romantiques.

2. Le double du poète

Au travers du duo de cavaliers, une exploration introspective de la personnalité d'Hugo.

Qui est Hermann ? Contexte présentant deux cavaliers dans un paysage solitaire ; indices d'un lien fort entre les deux : le v2, avec comparaison avec « une ombre », renvoyant au sens figuré à l'obscurité ambiante, au sens propre à l'ombre du poète -son double mental ; strophe 2, connivence des deux esprits : cf. passage de l'imparfait de narration au présent, comme une projection introspective dans l'esprit du poète comme dans celui d'Hermann et enjambement du v7 et 8 -« brisé par la souffrance » se rapporte à « l'esprit d'Hermann » explicité au vers suivant seulement, d'où la confusion initiale qui le rapporte au sujet « je » -comme un trait d'union entre les deux ; état d'esprit d'Hermann, encadré par la répétition de celui du poète « je suis plein de regret » -une voix à l'intérieur de l'autre ?

3. Jeu de contraires

Ce duo du « je » lyrique et de son alter-ego met à jour les contradictions du poète.

Jeu constant de rythme binaire, accentué par la structure de l'alexandrin (césure classique), et d'opposition antithétique entre les deux personnages : en particulier v13 avec répétition, pronom intensif « lui » et divergence radicale des directions pour marquer la différence ; cf aussi couple v11 et 12, reprise des termes avec polyptote « tombes »/« tombeaux » et opposition « entr'ouvertes »/« refermés » ; plus généralement deux rapports divergents au temps -le poète se caractérise par le passé (« regrets », « arrière ») tandis qu'Hermann se tourne vers le futur (« espérance », « avant ») même si celui-ci paraît vide ; discordance des points de vue soulignée par le couple « je songe »/« je pense »

II. La Nature, troisième interlocuteur du débat entre les deux cavaliers

1. Paroles voilées

Plus encore expressivité de ce paysage qui rentre en communication avec le poète.

Gradation au fil du poème, de l'obscurité de la nature (cf. redoublement des qualificatifs au v1) à l'intuition d'un message indéchiffrable : d'abord « le vent », sujet du verbe « apportait », qui laisse entendre les « lointains angelus » -difficulté de perception sans doute ; enfin certitude de la strophe 4, avec jeu rythmique : triple personnification en tant que sujets d'expression, avec gradation du plus perceptible au moins perceptible (« chantaient », « murmuraient », « chuchotaient ») et questions pour les deux premiers vers (à partir de la césure) ou comparaison pour le 3e, « comme d'anciens amis » (certitude d'une sympathie de la part de la nature?) ; au dialogue intérieur s'ajoute une communication voilée avec les éléments et la nature toute entière.

2. Sombre mystère

D'où un message indéchiffrable qui touche aux plus sombres mystères de l'existence.

Thème du divin ou de l'occulte : d'emblée exclamation « A la garde de Dieu ! » : le poète confie son sort à Dieu ; présence divine aussi dans l'angélus apporté par le vent -au delà du son des cloches d'église, il s'agit d'une prière catholique, c'est à dire de la parole divine ; dans la comparaison du v21, peut-être le qualificatif « anciens » renvoient justement à l'idée des morts dont la parole survit au travers d'une nature obscure ; ainsi énonciation concurrente du message occulte de la Nature et de « l'ironie amère » d'Hermann dont la résolution est marquée par l'exclamation « Respect au noir mystère ! » de la dernière strophe (ici, le noir est aussi en lien avec l'obscurité ambiante).

3. L’opposition métaphysique

La question de l’existence est posée à travers les oppositions rationnelles des deux cavaliers.

Débat au discours direct, avec portée métaphysique et générale (collectifs « les vivants »/« les morts » ou singuliers abstraits « le malheur », « la vie »), emploi du présent de vérité générale, ton péremptoire avec inversion syntaxique (cf. v33, « Les morts, ce sont... »), connecteurs logiques (anaphore du « car ») ; pourtant au delà du ton réflexif, une violence sourde, un désordre émotionnel : déséquilibre de l'alexandrin (v17, déplacement de la césure entre les 8 premiers temps et les 4 derniers, renforcé par l'octosyllabe du v18 ; v22, 23, 24 -déplacement systématique de la césure) : au delà de l'échange d'idées, une mésentente foncière des deux voix se fait jour.

III. Une poésie funèbre et métaphysique : la question de la mort

1. La tentation matérialiste d’Hermann

Le dialogue intérieur, parasité par une nature mystérieuse, aboutit au dépassement de la position matérialiste

Position d'Hermann (symbole du progrès -tourné vers l'avenir) marquée par « l'ironie amère » : affirmation matérialiste (« ils ne souffrent plus »), insistance sur le cycle de la nature (chiasme du v27, entre période de pousse et automne avec perte des feuilles) ou le passage du temps (alternance nuit/jour : « douces flammes », étoiles et « ciel rayonnant » qui renvoie au soleil : ici « calment » est un euphémisme pour dire que le temps anéantit toute chose, y compris « les âmes » -négation de l'immortalité des âmes donc). Contexte du XIXème et du romantisme, déchiré entre les aspirations modernistes rationalistes et l'intuition du mystère sacré -entre Hermann et Hugo ?

2. Le poète, porte-voix de l'au-delà

Il s'agit alors de réaffirmer la vie des morts.

Triomphe de la parole des morts, au travers de la réaction du poète -exclamatives, impératifs et phrase nominale cinglante au v31 ; redéfinition de la situation des morts au v32 pour rendre leur présence plus palpable (insistance très lourde, avec pléonasme « gisent couchés » -gésir = être couché ; redoublement « sous nos pieds » + « dans la terre », comme un agacement devant l'évidence) ; puis identification des personnes derrière le collectif généralisant « les morts » -à la recherche d'un lien d'empathie : lien de parenté notamment (« ton ange expiré » : visiblement référence traumatique à Léopold Hugo, mort à 3 mois en 1823 -premier enfant...) ; d'où l'idée de « respect ».

3. Sommeil éternel de l’âme

Le poète devient donc le vigile, celui qui surveille et qui se souvient, entre monde des vivants et des morts.

Depuis le début du poème, il y a une assimilation constante de la mort et du sommeil : v9 en particulier, emphase lyrique de l'apostrophe marquée par l'interjection « O », la marque affective « mes amours » et l'impératif « dormez » -euphémisme bien entendu pour le repos éternel de la mort ; idem, marque d'empathie au v24 avec l'interjection « hélas ! » pour évoquer les morts comme des gens « endormis » ; surtout réclamation du silence, car en dépit du sommeil, les morts entendent « comme à travers un rêve ». Le poète est celui qui veille sur la paix des morts -d'où les marques d'empathie multipliées et la capacité d'écoute d'une nature occulte, comme le conclut le dernier vers du poème : « Comme à travers un rêve ils entendent nos voix ». (cf. goût d'Hugo pour le spiritisme, c'est à dire la communication avec les morts).

I. Introspection romantique du poète symbolisée par les deux cavaliers

1. Nature romantique

En arrière fond, attraction d'un paysage sublime aux tons romantiques.

Détail biographique : voyage d'Hugo du côté du Rhin en 40 (rédaction du manuscrit datant d'octobre 41) -ici, une description de la nature proprement romantique (à l'image d'un Goethe dans son poème Le Roi des Aulnes, par exemple) : une nature vierge -trace lointaine de la civilisation avec les « lointains angelus » ; caractère sublime par les comparaisons de la strophe 1 -les nuages font penser aux « marbres », typiques donc de l'art statuaire ; le point de vue en mouvement des cavaliers fait que les étoiles paraissent vivantes, animales -subjectivité de cette nature ; jeu de lumières qui accentue les contrastes (obscurité, marquée par les intensifs du v1 / blancheur des nuages ou feu des étoiles) : vision exaltée de la Nature. C’est un thème typique de la ballade, genre médiéval affectionné par les romantiques.

2. Le double du poète

Au travers du duo de cavaliers, une exploration introspective de la personnalité d'Hugo.

Qui est Hermann ? Contexte présentant deux cavaliers dans un paysage solitaire ; indices d'un lien fort entre les deux : le v2, avec comparaison avec « une ombre », renvoyant au sens figuré à l'obscurité ambiante, au sens propre à l'ombre du poète -son double mental ; strophe 2, connivence des deux esprits : cf. passage de l'imparfait de narration au présent, comme une projection introspective dans l'esprit du poète comme dans celui d'Hermann et enjambement du v7 et 8 -« brisé par la souffrance » se rapporte à « l'esprit d'Hermann » explicité au vers suivant seulement, d'où la confusion initiale qui le rapporte au sujet « je » -comme un trait d'union entre les deux ; état d'esprit d'Hermann, encadré par la répétition de celui du poète « je suis plein de regret » -une voix à l'intérieur de l'autre ?

3. Jeu de contraires

Ce duo du « je » lyrique et de son alter-ego met à jour les contradictions du poète.

Jeu constant de rythme binaire, accentué par la structure de l'alexandrin (césure classique), et d'opposition antithétique entre les deux personnages : en particulier v13 avec répétition, pronom intensif « lui » et divergence radicale des directions pour marquer la différence ; cf aussi couple v11 et 12, reprise des termes avec polyptote « tombes »/« tombeaux » et opposition « entr'ouvertes »/« refermés » ; plus généralement deux rapports divergents au temps -le poète se caractérise par le passé (« regrets », « arrière ») tandis qu'Hermann se tourne vers le futur (« espérance », « avant ») même si celui-ci paraît vide ; discordance des points de vue soulignée par le couple « je songe »/« je pense »

II. La Nature, troisième interlocuteur du débat entre les deux cavaliers

1. Paroles voilées

Plus encore expressivité de ce paysage qui rentre en communication avec le poète.

Gradation au fil du poème, de l'obscurité de la nature (cf. redoublement des qualificatifs au v1) à l'intuition d'un message indéchiffrable : d'abord « le vent », sujet du verbe « apportait », qui laisse entendre les « lointains angelus » -difficulté de perception sans doute ; enfin certitude de la strophe 4, avec jeu rythmique : triple personnification en tant que sujets d'expression, avec gradation du plus perceptible au moins perceptible (« chantaient », « murmuraient », « chuchotaient ») et questions pour les deux premiers vers (à partir de la césure) ou comparaison pour le 3e, « comme d'anciens amis » (certitude d'une sympathie de la part de la nature?) ; au dialogue intérieur s'ajoute une communication voilée avec les éléments et la nature toute entière.

2. Sombre mystère

D'où un message indéchiffrable qui touche aux plus sombres mystères de l'existence.

Thème du divin ou de l'occulte : d'emblée exclamation « A la garde de Dieu ! » : le poète confie son sort à Dieu ; présence divine aussi dans l'angélus apporté par le vent -au delà du son des cloches d'église, il s'agit d'une prière catholique, c'est à dire de la parole divine ; dans la comparaison du v21, peut-être le qualificatif « anciens » renvoient justement à l'idée des morts dont la parole survit au travers d'une nature obscure ; ainsi énonciation concurrente du message occulte de la Nature et de « l'ironie amère » d'Hermann dont la résolution est marquée par l'exclamation « Respect au noir mystère ! » de la dernière strophe (ici, le noir est aussi en lien avec l'obscurité ambiante).

3. L’opposition métaphysique

La question de l’existence est posée à travers les oppositions rationnelles des deux cavaliers.

Débat au discours direct, avec portée métaphysique et générale (collectifs « les vivants »/« les morts » ou singuliers abstraits « le malheur », « la vie »), emploi du présent de vérité générale, ton péremptoire avec inversion syntaxique (cf. v33, « Les morts, ce sont... »), connecteurs logiques (anaphore du « car ») ; pourtant au delà du ton réflexif, une violence sourde, un désordre émotionnel : déséquilibre de l'alexandrin (v17, déplacement de la césure entre les 8 premiers temps et les 4 derniers, renforcé par l'octosyllabe du v18 ; v22, 23, 24 -déplacement systématique de la césure) : au delà de l'échange d'idées, une mésentente foncière des deux voix se fait jour.

III. Une poésie funèbre et métaphysique : la question de la mort

1. La tentation matérialiste d’Hermann

Le dialogue intérieur, parasité par une nature mystérieuse, aboutit au dépassement de la position matérialiste

Position d'Hermann (symbole du progrès -tourné vers l'avenir) marquée par « l'ironie amère » : affirmation matérialiste (« ils ne souffrent plus »), insistance sur le cycle de la nature (chiasme du v27, entre période de pousse et automne avec perte des feuilles) ou le passage du temps (alternance nuit/jour : « douces flammes », étoiles et « ciel rayonnant » qui renvoie au soleil : ici « calment » est un euphémisme pour dire que le temps anéantit toute chose, y compris « les âmes » -négation de l'immortalité des âmes donc). Contexte du XIXème et du romantisme, déchiré entre les aspirations modernistes rationalistes et l'intuition du mystère sacré -entre Hermann et Hugo ?

2. Le poète, porte-voix de l'au-delà

Il s'agit alors de réaffirmer la vie des morts.

Triomphe de la parole des morts, au travers de la réaction du poète -exclamatives, impératifs et phrase nominale cinglante au v31 ; redéfinition de la situation des morts au v32 pour rendre leur présence plus palpable (insistance très lourde, avec pléonasme « gisent couchés » -gésir = être couché ; redoublement « sous nos pieds » + « dans la terre », comme un agacement devant l'évidence) ; puis identification des personnes derrière le collectif généralisant « les morts » -à la recherche d'un lien d'empathie : lien de parenté notamment (« ton ange expiré » : visiblement référence traumatique à Léopold Hugo, mort à 3 mois en 1823 -premier enfant...) ; d'où l'idée de « respect ».

3. Sommeil éternel de l’âme

Le poète devient donc le vigile, celui qui surveille et qui se souvient, entre monde des vivants et des morts.

Depuis le début du poème, il y a une assimilation constante de la mort et du sommeil : v9 en particulier, emphase lyrique de l'apostrophe marquée par l'interjection « O », la marque affective « mes amours » et l'impératif « dormez » -euphémisme bien entendu pour le repos éternel de la mort ; idem, marque d'empathie au v24 avec l'interjection « hélas ! » pour évoquer les morts comme des gens « endormis » ; surtout réclamation du silence, car en dépit du sommeil, les morts entendent « comme à travers un rêve ». Le poète est celui qui veille sur la paix des morts -d'où les marques d'empathie multipliées et la capacité d'écoute d'une nature occulte, comme le conclut le dernier vers du poème : « Comme à travers un rêve ils entendent nos voix ». (cf. goût d'Hugo pour le spiritisme, c'est à dire la communication avec les morts).